近期看完了《原子习惯》这本书,内容量比较少,断断续续花了一个月读完了,其实集中读大概一个下午就可以看完。这本书让我们重新认识生活中的习惯,讲述习惯能给生活带来的种种好处,最后提出了比较好的培养习惯的方法和策略。有一些观点让我感触比较深,所以我把一些想法记录在这里。

关于习惯

- 我们的体系影响着习惯,而习惯决定着结果。体系是一整套习惯背后的环境、流程、方法和信念的组合,实际上就是每天遵循的机制。不同的人往往有着不同的思考方式和做事方式,其实也说明了他们有着不同的体系。

- 为什么本书叫《原子习惯》呢,是因为习惯就像原子一样,很小很小,每个基本的单元都对你的整体进步做出贡献。起初,这些细微的惯常举动看起来微不足道,但很快它们就开始相互依存,为更大的胜利注入了动力,其翻倍扩张的程度远远超过了最初投入。我更相信的是:微习惯的组合联动是复利效应出现的基础。

- 正因为习惯是微小的,我们不能苛求每天有着良好的习惯,比如每天去健身房猛猛锻炼、写好几道算法题目、读几个小时的书等等,太高的目标会让习惯难以进行下去,造成习惯回弹。习惯不是一次性的努力,而是背后的整套体系和流程,保持低目标且关注过程而非结果才是习惯建立的正确途径。

培养习惯

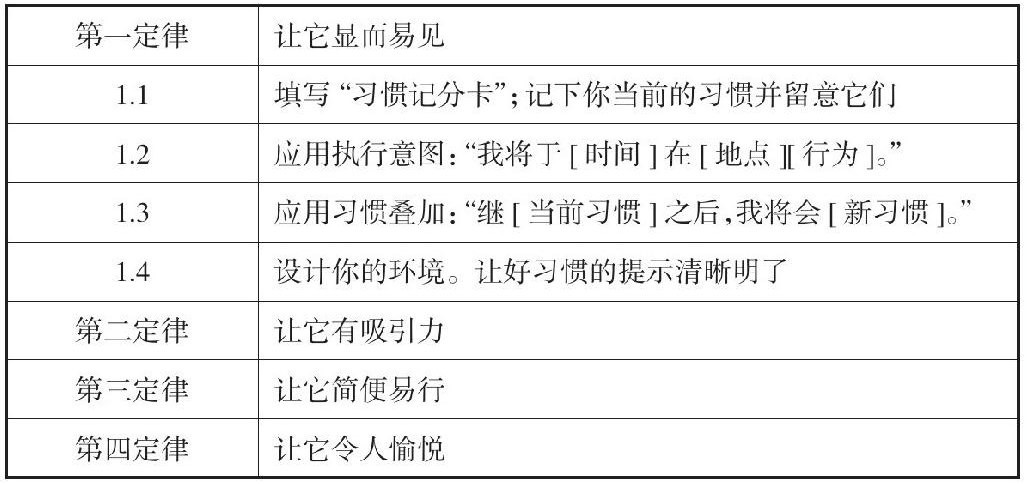

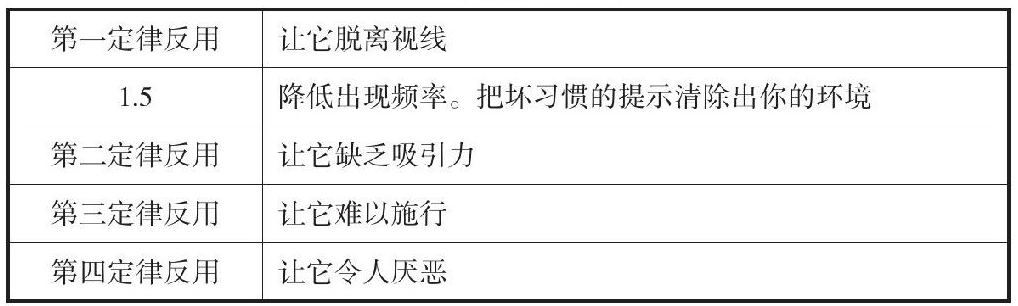

行为转变的四大定律和反用:

培养习惯可以分为四个步骤:提示、渴求、反应和奖励:

- 提示可以认为是触发我们习惯行为的线索,行为转变总是始于自觉,我们必须了解它。有一些增强提示的方法可以参考:大声说出我们要做的具体行为、具体化详细化习惯规划(比如中午吃饭前20min读书等)、使用习惯叠加效应(在已有旧习惯的基础上关联新的行为)、更新周围环境增强习惯触发物。

- 渴求对应的是习惯背后的动力,我们追求的不是习惯本身,而是习惯带来的自身状态变化。我们可以让习惯变得有吸引力,将它和喜好绑定。而我们的亲友也是深深影响着我们的习惯,本质上这是我们对环境的趋从和模仿。基于渴求过程,我们可以让坏习惯缺乏吸引力,给好习惯增加吸引力。

- 反应是实际的习惯,主要分为思想上和行动上的。反应发生与否取决于你有多大的动力,以及所要采取的行动难易程度。所以培养习惯的核心要让它易于实施,去关注次数的变化,慢慢就会厚积薄发。减小良好习惯的阻力,增大不良行为的阻力,是很重要的。我们不能一下子就希望培养良好的习惯,将难度降到最低,次数才能上来,慢慢地再进行调优和体系化改善。

- 奖励是反应带来的反馈。好的习惯往往会带来延迟奖励,而坏习惯却能带来即时奖励。所以我们可以思考如何设计让习惯给人带来愉悦,比如让它有即时成就感,重复有即时回报的行为,避免受即时惩罚的动作。我们可以进行习惯追踪来提升习惯完成的成就感,把追踪当做一条数据和反馈,而不是费心费力进行记录。同时也可以考虑找一个问责伙伴,让他对你的不良习惯进行监督。

一些摘抄

- 成功的最大威胁不是失败,而是倦怠。我们厌倦了习惯,因为它们不再让我们开心,这个结果是意料之中的。随着我们的习惯变成日常举动,我们开始脱离固有的轨迹,转而去追求新奇的事物。也许这就是为什么我们会陷入一个永无止境的周期性循环,无论是健身方式、饮食习惯,或是创业的想法,总是换来换去的。

- 当一个习惯对你真正重要时,你必须愿意在任何心情下坚持下去。专业人员依照既定计划行事,毫不动摇;业余爱好者则随波逐流,任性而为。

- 习惯的好处是我们可以不假思索地行事,缺点是我们不再关注小错误。

- 我们越是执着于一个身份,就越难超越它。